2025年,Meta 将广告底层检索与分发架构推向了一个全新阶段,这次更新的算法就是业内俗称的“仙女座算法”(Andromeda)。简单来说,以前广告投放是“受众优先→再配创意”,现在变成了“创意优先”的神经检索与排序系统。

仙女座算法的原本目的是降低Facebook运算大量广告和广告变体的计算压力,但是由于引入了“对关键节点做推理从而降低计算量“的目标。模型将素材唯一的身份辨认哈希值打碎成了多个”关键节点”,或者说是分段标签;从而进行“人 × 创意 × 场景”的匹配。这就引发了一系列的广告投放端的感知:

- 短期内,很多广告主感到流量骤降、成本上升、素材老化加速。

- 社群反馈显示,素材生命周期明显缩短,新素材上线的前几天表现往往不如从前,

- 冷启动周期变长,CPI 上升、CVR 下滑。

过去,很多广告主靠精准定向 + 频繁手动调参,就能稳定获得效果。几条素材就能撑起一个投放周期,复制扩量几乎可以保证ROI。现在,算法不再主要依赖你手动划分超细受众,而是依靠一个学会匹配“人 × 创意 × 场景”的大模型,实时决定谁看到哪条广告。

换句话说,过去靠经验、靠“套路”,靠复制的投放方法,在仙女座算法面前很多都无法再继续使用了。

更重要的是,这个算法把广告创意的底层逻辑彻底凸显出来:素材的多样性、创意的差异性,比精细受众划分更重要。在广样本 + 大创意池的环境下,谁准备好了丰富的创意变体、谁能给算法充分学习窗口,谁就能获得平台青睐。而对于没有准备好的人,广告表现则会“乏善可陈”。

但是在我看来,仙女座算法不是让广告变难,而是把广告创意的本质问题暴露出来——广告赢不赢,取决于能否在注意力争夺战中脱颖而出。过去的技巧、模板和老套路,只能支撑短期流量;而抓住注意力、把广告影响力原理融入素材,才是未来稳定起量的底层路径。

Table of Contents

Toggle技术层面:算法如何判断“创意雷同”

之前,广告系统会给每条素材做一个唯一身份证,也就是哈希值,但是素材只要做轻微的修改,就很容易生成新的哈希值,让算法认为这是一条新的广告。

仙女座算法之所以能挑出高质量素材,背后依赖一套多模态技术。它会把广告的图片、视频、文案甚至配乐转化成多组”分段标签“。(不要吃惊,分段标签技术早已存在,已经被应用在精细化的游戏广告投放行业中)

对于视频,算法会抓取关键节点(视频中最能代表画面的片段),提取视觉特征;图片和文案也会被编码成向量特征,统一输入算法的神经网络。

然后,算法计算这些多模态特征之间的相似度。如果两条素材在特征空间上过于接近,就会被认为是“创意雷同”,不会同时高频展示。

这解释了为什么重复模板或小幅改动的素材在新算法下很难出量。广告要稳定起量,就必须提供方向不同、创意差异化的素材,让算法有丰富的选择空间去匹配不同用户兴趣。也就是说,广告的核心不再是技巧或预算,而是用创意信号抓住注意力。

算法背后的注意力经济

理解了仙女座算法和创意雷同的技术原理,我们就能看到一个更本质的逻辑:广告的核心竞争,已经从技术层面的定向升级为注意力的争夺。算法本身不会让广告难做,它只是放大了注意力稀缺的事实——用户每天接收的广告、信息量极大,停留、点击、转化的机会都被压缩到了几秒甚至几分之一秒。

举个例子:一条视频广告的前三秒,是算法决定它能否获得高曝光的关键;一张图片广告给用户可查看的 时间只有0.1秒,用户的眼球和大脑就会决定是否继续关注。广告创意不再是简单的好看或者好玩,而是要在极短时间内抓住注意力,让用户产生颅内高潮。而且你还得具备持续创造“高潮”的能力,因为相同的素材看两遍之后,用户也腻了,只能通过其他的内容形式再次唤起用户的心理回应。

换句话说,之前我们常用的那套:好的创意脚本改一改再重新跑,复制广告组的的做法已经行不通了。优化师需要开发出更多的广告创意脚本和创意类型,从而应对算法对“不同素材创意”的要求。

用广告原则指导创意

那么如何去生成不同类型的创意类型呢?这个时候,就不得不提到广告学中的各种指导方针和影响力原则了。

广告的本质就是说服和影响,没有什么比西奥迪尼的《影响力原则》更能给我们提供方向和指引了。

是,这些是理论知识,我也知道年轻人不爱听理论,毕竟姐也年经过。但是随着年龄的增长,我越是喜欢给实操的血肉找到理论的骨架,就如我之前的时候,也喜欢去总结各种广告素材套路和素材的表现手法,有针对APP的,针对箱包的,针对服装的,但是那些看似丰富的脑图只是基于我经历过的,我实践过的。但是:

如果你只从经历和经验中学习,那你怎能从无法体验的事物中学习呢?

因此随着年岁的增长,我会不断的从海外广告学的知识中去了解更多的“套路”,不断地将实践和理论结合,将消费心理学,广告学书本中的知识和实践串联起来,那一瞬间就如同找到了链接零散知识点的那根线,将整个广告知识连接成了一个立体的图案,而且这个图案不仅仅映射的是广告,还辐射到了营销的其他领域。毕竟不是只有广告需要说服和影响;网站上的的每一句文案,SEO的每一篇文章,公众号写的内容,不都是对说服和影响的最佳实践案例吗?

因此,对于广告创意的类型,我们也可以借助七个影响力原则对创意类型进行第一层维度的划分,接着结合产品的一些功能点可以延展出不同的表现方式。那么就形成了,N个原则*N个功能*N种表现方式种素材,如果你会AI,可以利用AI工具再以倍数生产更多的创意变体。

举个例子来说:

Viavia平底女鞋,我们之前分享的那个案例。通过观察他们的广告素材,你会发现,他们的广告视频使用了大量的网红种草视频,视频内容都是素人在讲解这个鞋有好多舒服多环保。而这就是影响力原则四: 社会认同(Social Proof)的利用。

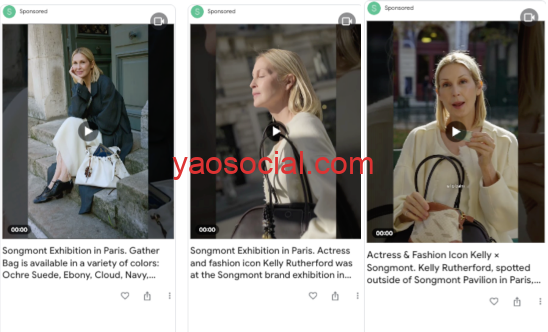

同样,在箱包品牌Songmont近期广告中,你会发现他们有段时间内使用了美国明星老钱风的代表Kelly Rutherford的产品推荐,这也是对原则四的使用。(但是北美过气明星带货效果一般,

除了原则四,其他的影响力原则还包括:

原则一;互惠(Reciprocity)

人本能喜欢回馈他人的好意。在广告中,可以通过“免费试用、限量礼包、赠品体验”等形式,吸引用户注意。

示例:一条护肤品广告开场展示“立即领取价值$30的试用套装”,短视频前3秒用清晰的产品展示和领取按钮抓住注意力。

原则二:喜好(Liking)

人更容易被自己的喜欢所影响,比如你喜欢这个人, 你会喜欢他推荐的东西;你喜欢他的长相,就愿意听他讲话;你和他都是老乡,在选择时自然会倾向于他;你和他有共同的爱好,那么他也更容易给你施加影响。看这就是”个人喜好“对决策的影响。

我曾经做过汽车用品类产品,在我同行的网站上,我看到他们在首页和详情页介绍页上,都在非常显眼的地方标注了”USA Owned“ 而这无疑就是国籍相似性”喜好”的应用。

原则三:社会认同(Social Proof)

用户容易被他人行为影响。在广告中,可以展示真实用户评价、销量数据或名人推荐。

但是为了发挥社会认同的影响力,你需要满足几个前提条件“有明确的受众对象从而避免公地悲剧”“足够多的好评从而形成从众效应”“找具备与受众有相似性的KOL”

所以你看有些广告视频中,会采用“好评轰炸”“滚动文字好评””名人推荐“的表现方式;而有的视频中,开头可能会说”最近正在装修房子的人注意了““最近开始脱发的人可以了解下这个防脱育发的洗发水”

原则四:权威

用户倾向相信权威信息。在广告中加入专业认证、医生推荐或行业奖项,可以增强素材说服力。

所以你看那些卖护肤品的,保养品的,杀菌香皂的,都喜欢放一个使用白大褂的人物形象。

原则五:稀缺

用户对稀缺资源敏感。广告可以突出限量、倒计时、库存紧张等元素,激发注意力和购买欲。

虽然创造急迫感是一个促进销售的有效手段,

但是前期这样的倒计时,限量是基于真实的信息,而不是虚假的用插件模拟出的效果。如果你是那种赚一波就跑路的货不对版,那就随你;但是作为品牌而言。广告信息的真实性和一致性是广告投放的最基本的原则。

原则六: 承诺与一致

用户倾向于保持一致行为和态度。广告可以引导用户做小承诺(如报名课程、填写兴趣问卷),然后自然带入更大购买决策。

示例:健身器材广告前3秒用“完成30秒自测,获得专属训练计划”的互动形式,让用户先产生小承诺,再展示购买引导。在kettlebellking这个网站上,这样的转化路径被他们广泛的应用在了社媒内容,广告和EDM中(早期没有大量UGC的时候),随着UGC的增多,则大量采用原则三,因为用户workout的视频制作成本比之前的训练计划更低更快更有效。

原则七: 认同/团队

用户倾向支持与自己认同群体相关的品牌或活动。广告可以强调共同身份、兴趣或价值观。

看到这个原则后,你就知道为什么很多品牌都喜欢去使用环保,社会责任主题的品牌故事了吧?不仅仅是让品牌有故事可讲,更是拉进了和这群环保人士,有共同身份群体用户的距离, 让用户觉得,我们才是一伙的。

有了原则之后,接下来是展现方式,举个例子。如果我想去表达某款三防手机的待机手机非常长,如果使用图片形式,可以用什么样的表达方式?

思考一下

三防手机的功能很多,但是由于使用图片素材,也就意味着图片上能传递的信息非常有限,所以这个创意主要用来体现手机的超长待机功能。

利用稀缺原则:

创意方向:电量永远满格的“稀缺时刻”画面

画面:真实生活中几乎不可能出现的场景被拍下来,例如:

户外极寒雪山露营第 7 天:手机仍然满电

沙漠越野 5 日:手机仍显示 85%

画面底部写:“你人生里最难保持满格的事情,我们做到了。”

心理机制

稀缺场景+始终满电 → 让用户感觉“这种手机很少见”。

社会认同原则(Social Proof)

创意方向:职业场景的“明确受众”,画面分格:消防员、潜水员、骑行者、户外救援队员、户外徒步者、钓鱼佬……

每个人举着同款三防手机,屏幕上只有一句话:

“真的不用带充电宝。”

心理机制

当关键人群或权威群体都在使用同一款产品时,用户会自动跟随。

原则: 一致性与承诺

创意方向:用任务清单证明续航“始终如一” 画面:手机屏幕显示一个超长待办清单:

6 天越野

48 小时施工

全天候 GPS 侦测

72 小时巡山

底部显示:剩余电量:41%

心理机制

用户相信“如果它在这些任务中一直稳定,那我用肯定也稳”。

使用AI工具,你可以输出更多这样的创意方向,这不比毫无头绪的头脑风暴高效多了?通过这样的组合:N个原则*N个功能*N种表现方式种素材,这样你是不是就有各种丰富的素材创意了?

所以算法的更新,只不过是再进一步剥离优化师作为”投放工“ 的工具人职责,迫使他们的转向广告创意。谁说这又不是好事呢?