在连续写了两篇AI硬件相关的出海案例后,一些做海外电子产品的老卖家和我聊天时,都在感慨,这以后将是智能设备的天下了。

智能设备虽然在宣传方面天生享有众多的宣传噱头,但是也并不是每一个出海的AI设备都直击用户痛点,满足客户需求。比如我最近刚看到的一款AI玩具,looi robot。

Looki Robot是一款把ChatGPT“装进”实体机器人的AI玩具,外形像一只小宠物,可以和人进行语音聊天、回答问题、讲故事,还能根据指令做一些简单互动。它的核心亮点是把大语言模型的对话能力变成了一个可以摆在桌上的小玩偶,让用户像和真实伙伴一样对话。

据说这是一款埃隆马斯克都点赞过的小玩具,他的本体是一个带滚轮的底座,可以兼容任何一款智能手机,安卓或者IOS系统都可以放在这个底座上,然后就可以将你的手机转变成一个机器人瓦力形状的桌面小萌宠了。

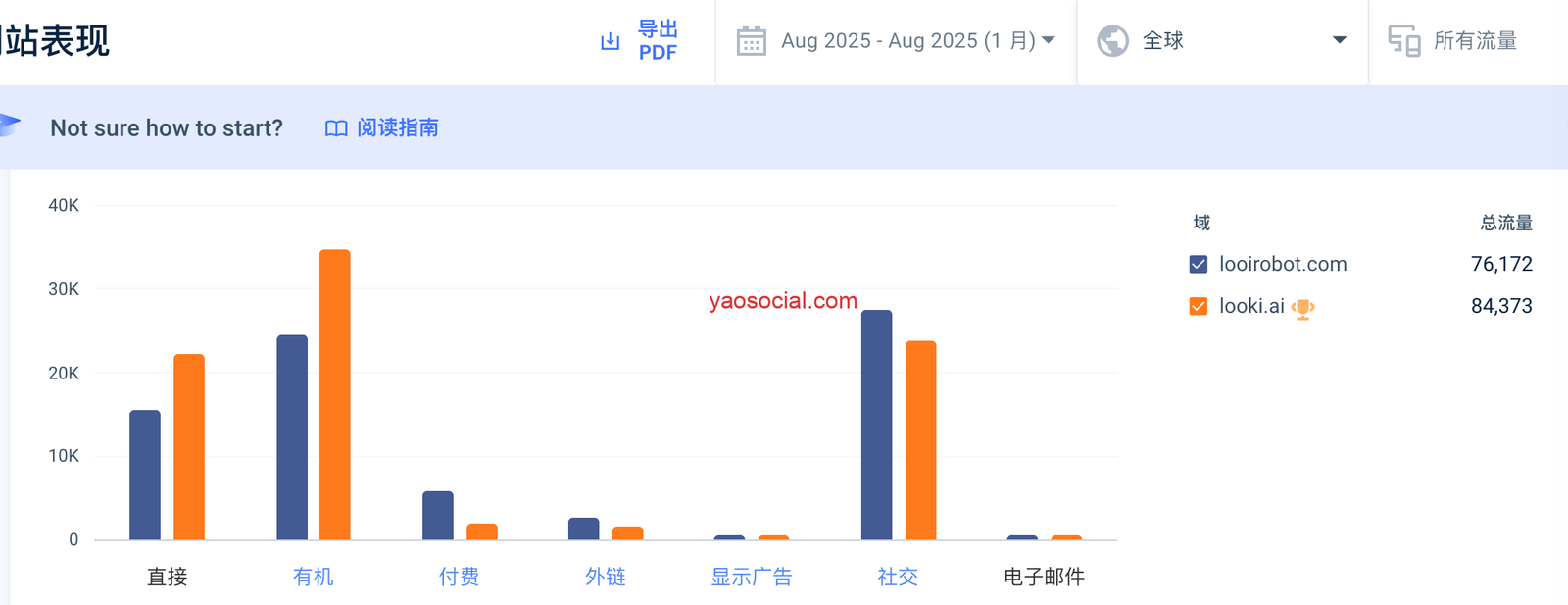

从Semrush的数据上来看,海外独立站是2024年3月才开始对外运营,流量在经过前期的一段时间增长后,流量在近几月出现了下滑。

从增长数据层面上来看,小瓦力的增长并不像之前分享过的plaudi.ai和looki.ai那么喜人。海外一年半的运营结果也和仅发售一个月的的looki AI(8月19日正式发售)看起来不相上下。

但是从流量渠道上来看,小瓦力的渠道铺的也比较开,tiktok,youtube上能搜到他们不少的测评和使用分享视频。付费广告,展示广告一个也没少。

到底是什么原因,让这款马斯克都点赞叫好,社交媒体上的热度也并不低,且已经发售1年半时间的AI智能硬件,却出现了叫好却不叫座的情况呢?

Table of Contents

Toggle刚需VS享乐型:用户决策逻辑不同

对比之前分析的录音笔,扫地机器人。你会发现这次分析的looi机器人就是一个小玩具,他并不解决我们生活中的某个实际痛点,这也是在出海领域,经常会遇到的挑战。如果你的产品不是刚需类的,可以解决实际用户的痛点的产品,那么推广运要从哪里切入?

很多品牌在做出海调研时,习惯用同一套逻辑去分析用户需求,但像这种AI小玩具,显然不能和录音笔、扫地机器人放在同一个维度。

刚需类产品解决的是“必须要”的问题,比如净水器、家用电器、办公软件。这类产品的用户购买路径相对清晰:

- 需求驱动:用户有明确的痛点,比如喝水安全、工作效率、生活便利。

- 理性决策:价格、性能、耐用度、售后服务等是主要考量因素。

- 调研重点:市场容量、竞品价格带、性能差异、渠道覆盖率……这些硬指标决定了产品能否打动消费者。

而享乐型产品,比如AI玩具、潮流小家电、宠物机器人,则完全不同:

- 情绪驱动:用户买它不是因为“非买不可”,而是被新鲜感、好奇心或自我表达的欲望所吸引。

- 感性决策:外观、话题度、体验感、社交分享价值往往比功能参数更重要。

- 调研重点:目标人群的兴趣标签、话题传播力、用户与产品的情感联结,这些“软”因素才是增长的关键。

Looi Robot的问题就在这里。它的“把ChatGPT实体化”的创意足够吸引眼球,但新奇≠需求。作为桌面玩具,它并没有像智能音箱那样解决家庭场景的实际痛点;作为AI工具,它的娱乐性又不足以形成高频互动的“刚需娱乐”。最终的结果就是:社交媒体的曝光再多,用户看到后依然觉得“有趣,但没必要买”。

享乐型产品调研需要关注的维度

如果说刚需类产品的调研是在找“痛点”,那享乐型产品的调研,更像是在挖“爽点”。用户买单的理由往往不是“非它不可”,而是“我就是想要”——这种情绪化的驱动,决定了调研的着力点必须和刚需完全不同。

首先,情绪先行。享乐型产品的购买决定往往发生在感性层面,用户看到的一瞬间就已经下定了“想要”的心思,理性评估只是事后的自我说服。调研时,品牌要捕捉的不是功能缺失,而是用户在什么场景下会被点燃兴趣,什么样的视觉、体验或互动能让他们心动到“忍不住下单”。而“场景化”则是构建情绪冲动的最佳助力,用户是什么情况下会产生出“我想要”的冲动,这是在调研阶段和产品宣传阶段都需要关注的维度。

其次,高光时刻比长期留存更重要。刚需产品讲求耐用、复购和留存,但享乐型产品的关键在于创造一次“记住你”的瞬间。用户第一次打开包装的热情、办公室白领靠机器人获取美女关注的惊喜、分享机器人和猫咪打架时的炫耀感,逗自家小狗玩乐玩耍的欢乐、在不同场景下的使用意外等,这些短暂的高光往往比后续的使用频率更能决定口碑传播。当产品有了这些高光时刻,便会产生炫耀时刻。社媒上对用户发布视频的点赞,办公室里同事好奇大叫“这是什么”,这都是能够创造话题,带来免费传播力的天然杠杆。

调研中还要特别关注“身份定位”。用户之所以愿意买一件并非刚需的东西,是因为这个产品能为他们提供一个可以代表他们身份,阶级,兴趣,圈子,政治倾向,环保诉求,个人价值宣言等,的象征。他不仅仅是一个产品,更是一个“我是谁”的无言诉说。品牌需要了解的是,这个产品的性质,是否符合他们的自我认同。比如looi robot,就是一个典型的面向“早期技术体验者”,“电子产品爱好者”群体的玩具。

最后,独特性是享乐型产品的生死线。技术和功能可以被复制,但独特的设计语言、体验方式和品牌气质才是不可替代的核心。调研不仅要确认市场是否有空白,更要判断自己能否占据一个让人“一眼就认出”的位置。而looi机器人在其过于机器化的语音声音上已经收到用户吐槽,模仿机器人瓦力的声音能蹭一蹭迪士尼电影的IP,但是长期而言,这并不是一个新品牌的特点,和值得宣传的“独特性”。

对于Looi Robot来说,它的AI概念足够吸睛,但在“爽点”的挖掘上仍显单薄。它缺少一个让人持续想炫耀的场景,也没有提供一个足够有趣的消费故事。这也是为什么即便有名人点赞、社交媒体热度不低,依旧难以转化为真实的购买力。

总结

无论是刚需类产品还是享乐型产品,需求调研都离不开三个核心维度:功能需求、情感需求、象征需求。功能需求回答的是最直白的问题——用户要解决什么具体问题,这是任何产品的入场门票;情感需求则关乎体验和心情,产品是否能带来安全感、效率感、惊喜感或社交满足;而象征需求则是更深一层的驱动,用户是否能通过拥有或使用这个产品,向外界传达某种身份、态度或生活方式。

对享乐型品牌而言,功能往往只是吸引注意的起点,真正促成购买的却是情感和象征。如果只满足了“能用”,却忽视了“好玩”和“我是谁”的表达,产品就很难构建长期价值。Looi Robot的案例提醒我们,技术可以带来新鲜感,但只有当情绪被点燃、场景被带入、身份被认同时,用户才会愿意一次次为“想要”买单。